1

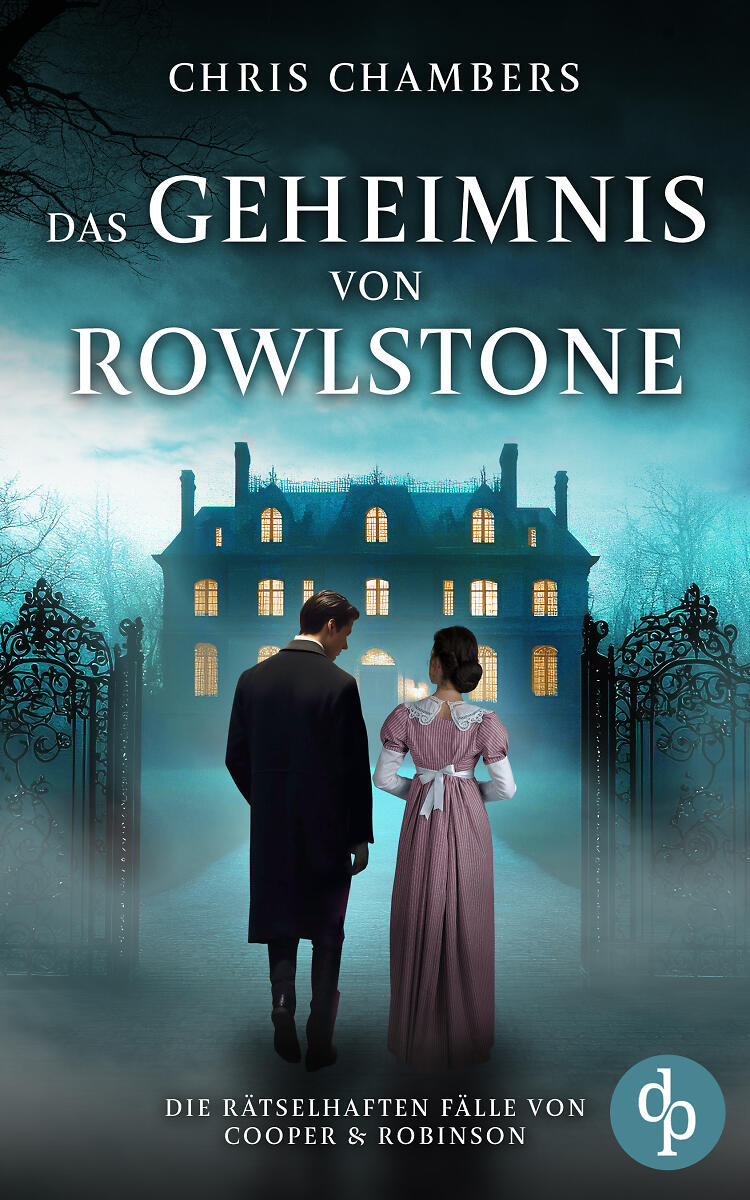

Kensington, 2. Februar 1894

Mary Robinson lief besorgt vor der Schlafzimmertür von Lord Rowlstone auf und ab. Sollte ihre kleine, lieb gewonnene Welt nach so kurzer Zeit bereits wieder aus den Fugen geraten?

Sie blieb vor dem Fenster stehen, von dem aus man den Garten überblicken konnte. Eine Schneeflocke tanzte aus dem bleigrauen Winterhimmel und blieb vor ihrer Nasenspitze an der Fensterscheibe haften. Sie schmolz dahin wie Marys Hoffnungen und rann als Wassertropfen am Glas herab. Mary fröstelte und nahm ihre ruhelose Wanderung wieder auf.

Aus dem Schlafzimmer drang undeutliches Murmeln – die heisere Stimme des Arztes und das unwillige Brummen des Lords. Mary widerstand der Versuchung, an der Tür zu lauschen, und schenkte ihre Aufmerksamkeit stattdessen den exotischen Artefakten, die der alte Mann auf seinen Reisen gesammelt hatte. Die meisten von ihnen stammten aus Ägypten – einem Land, von dem sie nur verschwommene Vorstellungen hatte.

Sir George Herbert Rowlstone war oft launisch und unduldsam. Das Zucken seiner dichten Augenbrauen reichte aus, um Mary klarzumachen, wann sie einen Fehler begangen hatte oder seinen hohen Erwartungen nicht entsprach. Dennoch mochte sie den grantigen alten Mann. Wenn er mit leuchtenden Augen von dem geheimnisvollen Land am Nil berichtete, geriet er ins Schwärmen und verlor sich in Geschichten, die von der gefahrvollen Suche nach längst vergessenen Königsgräbern, Gold und verschollenen Schätzen handelten. Er verstand es, seine Abenteuer so spannend zu erzählen, dass sie Raum und Zeit vergaß. Seine oft üble Laune rührte daher, dass er seiner Leidenschaft seit zwei Jahren nicht mehr nachgehen konnte, weil seine schwache Gesundheit es nicht zuließ. Wie sehr musste er darunter leiden, dass er an dieses Haus gefesselt war. Mary versuchte, sich vorzustellen, wie er wohl als junger Mann gewesen war: voll Entdeckerlust und Tatendrang, jeder Gefahr trotzend und stets erfolgreich.

Sie begann, zierliche Vasen aus Alabaster, katzenköpfige Götter und Statuetten seltsamer Mischwesen hin und her zu schieben, bis sie ausgerichtet waren wie eine Armee aus Zinnsoldaten. Wenn ihr Leben wieder einmal in einer Sackgasse endete, sollte es wenigstens in einer geordneten Weise geschehen.

Die Stimme des Arztes wurde lauter. Er öffnete die Schlafzimmertür und betrat den Raum, den Pendleton, der humorlose Butler des Lords, den roten Salon nannte. Mary konnte ihre Ungeduld nicht mehr bezwingen.

„Wie geht es ihm?“, fragte sie.

Der Doktor zog ein Taschentuch von der Größe eines Putzlappens aus der Rocktasche und schnäuzte sich geräuschvoll. Seine Nase leuchtete wie ein kandierter Apfel.

„Nun, nun, es ist eine Sache des Gemüts“, krächzte er.

„Behaupteten Sie bei Ihrem letzten Besuch nicht, es wäre das Herz?“

Dr. Roberts nickte eifrig, nieste und schielte auf den Servierwagen, auf dem eine Anzahl Karaffen mit lockendem Inhalt stand. Er leckte sich über die Lippen. Mary schenkte ihm einen Brandy ein, um seine Zunge zu lösen.

„Nun, nun, das ist es, in der Tat“, fuhr er fort. „Es hält seinem Temperament nicht stand. Er darf sich nicht aufregen.“

„Das ist nun einmal seine Natur“, entgegnete sie.

Der Doktor trank den Brandy und schmatzte genießerisch.

„Ich habe strenge Bettruhe verordnet und … warten Sie …“ Er tastete seine Weste ab, zog einen zerknitterten Zettel hervor und reichte ihn ihr. „Diese Arznei wollen Sie bitte besorgen. Und wie ich schon erwähnte: weder Aufregung noch fettes Essen. Er sollte besser auf seine Leibesfülle achten. Eine kräftige Brühe hingegen könnte ihm auf die Beine helfen.“

Mary seufzte. „Die Köchin hat er vergangene Woche entlassen.“

Schon dröhnte die Stimme des Lords durch die Tür. Er verlangte ungeduldig nach ihr.

Roberts hustete und blickte sich suchend nach Hut und Gehrock um. Pendleton stand wie hingezaubert in der Tür und hielt beides bereit. Mary mochte den hochgewachsenen, hageren Butler nicht. Er schien jeden ihrer Schritte zu kontrollieren und tauchte wie ein Gespenst mit Vorliebe auf, wenn man nicht mit ihm rechnete. Sie hielt den Doktor am Arm zurück.

„Sagen Sie mir, wie schlimm steht es wirklich?“, flüsterte sie. „Ist es möglich, dass er …“, sie scheute sich, das Undenkbare auszusprechen, „… dass er sterben könnte?“

„Nun, er hat sich eine ordentliche Erkältung eingefangen. Die englischen Winter sind der Gesundheit seiner Lordschaft abträglich. Ich riet ihm schon vor Jahren, die kalte Jahreszeit in einem trockenen Klima zu verbringen.“

„Die lange Reise würde ihn zu sehr anstrengen.“

„Gewiss. Hoffen wir, dass keine Influenza dazukommt. Seine angegriffenen Lungen … Ha, hat… …schi!“

Er zog die Nase kraus und nieste in sein Taschentuch. Mary verzog missbilligend den Mundwinkel. Der Besuch dieses selbst erkrankten Quacksalbers gefährdete die Gesundheit ihres Schützlings vermutlich mehr als dessen aufbrausendes Temperament.

„Er soll viel schwitzen, das treibt die bösen Säfte aus dem Körper.“

Roberts schielte nach der Brandyflasche. Offenbar wartete er darauf, dass Mary ihm einen zweiten Drink einschenkte. Bereitwillig füllte sie sein Glas auf.

„Also ist es nicht lebensbedrohlich?“, fragte sie.

„Nun, nun, Miss Robinson. Im Augenblick nicht, doch er braucht absolute Ruhe. Wenn er eine Lungenentzündung entwickelt, könnte die Belastung zu viel für sein angegriffenes Herz sein. Achten Sie darum gut darauf, dass er meine Anweisungen befolgt und seine Medizin einnimmt. Ich empfehle mich. Sie sind mir für den Patienten verantwortlich.“

Dr. Roberts ließ sich von Pendleton in den Gehrock helfen und stakste auf O-Beinen aus dem Salon. Mary blieb mit ihren Sorgen zurück. Endete ihre Reise in die Welt außerhalb der Klostermauern, hinter denen sie aufgewachsen war, hier schon wieder? Wenn sie ihre Anstellung verlor, blieb ihr nichts anderes übrig, als nach Battersea zurückzukehren. Als junge, unverheiratete Frau standen ihre Chancen mehr als schlecht, sich allein durchzuschlagen. Was sollte aus ihr werden, wenn Rowlstone starb?

Ein dumpfes Klopfen riss sie aus ihren Gedanken. Der Lord pochte mit seinem Gehstock auf den Fußboden, um sich Gehör zu verschaffen. Mary beeilte sich, ihn nach seinen Wünschen zu fragen.

Sie betrat das Schlafzimmer und erschrak. Sein Gesicht hatte eine ungesunde, bleiche Farbe angenommen, auf seinen Wangen leuchteten hellrote Flecken. Nur die blauen Augen strahlten die gewohnte Lebenskraft aus, mit der er seinem schwächelnden Körper immer wieder seinen eisernen Willen aufzwang.

„Wo bleiben Sie so lange, Miss Robinson?“

„Der Doktor gab mir ein Rezept.“

„Zum Teufel mit dem Pfuscher. Helfen Sie mir auf.“

„Sie dürfen nicht aufstehen, Mylord. Dr. Roberts hat es verboten.“

Er zerrte ärgerlich an der Bettdecke. „Ich muss mit Hawthorne sprechen.“

Mary überlief ein kalter Schauer. Sir Thomas Hawthorne war Rowlstones Anwalt, er regelte dessen geschäftliche Angelegenheiten. Bei seinem letzten Besuch hatte sie die Ohren gespitzt, denn er drängte den Lord, ein Testament aufzusetzen. Damals hatte er abgelehnt. Spürte er nun, dass seine Zeit gekommen war?

Mary entzog ihrem überraschten Patienten die Decke und drückte ihn sanft auf das Kissen zurück.

„Der Doktor hat strenge Bettruhe verordnet. Als Ihre Krankenschwester muss ich darauf bestehen, dass Sie seinen Anordnungen Folge leisten.“

Rowlstone gab ein ersticktes Keuchen von sich. „Haben Ihnen die Nonnen in Battersea dieses unverschämte Verhalten beigebracht?“, brummte er.

„Sie lehrten mich, mit schwierigen Patienten umzugehen.“

Der Lord lief puterrot an. Ein Hustenanfall erstickte seine giftige Antwort. Mary fühlte besorgt seine Stirn. Wenn sie nicht alles täuschte, hatte er hohes Fieber. Wahrscheinlich hatte Roberts ihn angesteckt. Sie schnalzte ärgerlich mit der Zunge. Rowlstone hatte recht, der Arzt mit der Vorliebe für Brandy taugte nichts. Sie drückte seine Hand und lächelte. Er entspannte sich. Mary wusste um die Wirkung ihrer Berührung. Oft fragte sie sich, warum er sich ausgerechnet für sie als Pflegekraft entschieden hatte. Schon bei ihrer ersten Begegnung im Benediktinerkloster in Battersea hatten sie sich gestritten. Ein Wort gab das andere, doch plötzlich und völlig unerwartet hatte er sie vom Fleck weg engagiert. Das war vor vier Monaten gewesen. Seitdem warf er sie mindestens zweimal pro Woche hinaus, nur um sie umgehend wieder einzustellen. Zwischen ihnen war ein unsichtbares, aber festes Band entstanden. Rowlstone war ein aufbrausender Mann und neigte zu Wutanfällen, die ebenso schnell verrauchten, wie sie über ihn kamen. Trotzdem schien er sie ins Herz geschlossen zu haben.

Als hätte er ihre Gedanken erraten und entschieden, sie Lügen zu strafen, sagte er: „Sie sind eine schlimmere Plage als Pendleton.“

„Ihn zu übertrumpfen, akzeptiere ich als Kompliment“, antwortete sie. Sie zupfte an der Decke und zog sie ihm bis ans Kinn.

„Weiß der Henker von Newgate, warum ich mir Ihr Regiment gefallen lasse“, murmelte er.

„Sie werden ihn fragen können, wenn Sie Ihr Temperament nicht zügeln, Mylord. Denn dann werden Sie irgendwann jemanden erschlagen und am Galgen enden.“

„Sie hätten es verdient“, brummte er.

„Ich schicke Pendleton rasch zum Apotheker.“

„Nein, gehen Sie selbst. Ich möchte, dass Sie auf dem Rückweg bei Hawthorne vorbeischauen. Er soll mir seine Aufwartung machen. Sagen Sie, es sei dringend. Pendleton wird Ihnen die Adresse geben.“

Nicht, bevor ich ihm Honig ums Maul geschmiert und ihn untertänigst darum gebeten habe, dachte Mary. Sie ging den hochnäsigen Butler suchen.

Da der Haushalt des Lords nur aus drei Personen bestand, blieb ein Teil der großen Stadtvilla ungenutzt. Mary hatte die bewohnten Zimmer rasch durchsucht und wandte sich dem verschlossenen Nordflügel zu. Pendleton achtete akribisch darauf, dass niemand außer ihm den Trakt betrat. Eine der ersten Anweisungen, die er ihr eingeschärft hatte, lautete: „Dieser Teil des Hauses ist für Sie tabu, Miss Robinson.“

Immer wieder verschwand er stundenweise und war nicht aufzufinden. Mary vermutete, dass er sich dann in den ihr verbotenen Räumen aufhielt. Was er dort trieb, blieb ihr schleierhaft.

Angesichts ihrer Sorge um Rowlstone missachtete sie Pendletons Verbot. Sie durchquerte die Eingangshalle und drückte die Klinke der doppelflügeligen Tür, die zum nördlichen Trakt führte. Sie war unverschlossen. Kaum hatte sie den halbdunklen Korridor betreten, als sie die heisere Stimme des Butlers vernahm.

„Was haben Sie hier zu suchen, Miss Robinson?“

Sie erklärte es ihm.

Sein hageres Pferdegesicht zog sich missmutig in die Länge. „Kümmern Sie sich um die Arznei, ich werde Sir Hawthorne informieren.“

„Mylord wünscht, dass ich diesen Auftrag übernehme. Geben Sie mir die Adresse.“

„Das gehört nicht zu Ihren Pflichten, Miss Robinson.“ Er schob sie grob in die Halle hinaus, verriegelte die Tür und kontrollierte umständlich, ob sie wirklich fest verschlossen war.

„Sie widersetzen sich den Anweisungen des Lords“, sagte Mary. „Jemand muss hierbleiben, falls er etwas braucht.“

„Seien Sie unbesorgt“, antwortete Pendleton. „Ich werde einen Boten zu Sir Hawthorne schicken.“

„Aber …“

„Sie sollten sich beeilen, die Apotheken schließen in einer Stunde.“

Pendleton ließ sie stehen. Mary spürte, wie ihr vor Ärger das Blut ins Gesicht schoss. Kaum ein Tag verging, an dem sie sich mit ihm keinen Machtkampf lieferte. Meistens führten sie ihre Auseinandersetzungen in subtiler Form mit sarkastischen Bemerkungen. Ab und zu schien es ihm jedoch ein Bedürfnis zu sein, sie mit deutlichen Worten auf ihren Platz zu verweisen. Mehrmals hatte sie überlegt, sich bei Rowlstone zu beschweren, doch sie wollte den kranken Mann nicht in den Konflikt hineinziehen, da er sich nicht aufregen durfte. So konnte sie nur eine weitere Niederlage für sich verbuchen.

Mary legte einen warmen Umhang um ihre Schultern und trat in den kalten Februartag hinaus. Der Wind trieb winzige Schneeflocken vor sich her und biss mit eisigen Zähnen in ihre Wangen. Die St.-Pauls-Apotheke lag in einer Seitenstraße eine Viertelmeile entfernt. Den Blick auf ihre abgewetzten Schuhe gerichtet, eilte sie voran; von düsteren Gedanken verfolgt.

Trotz ihrer Streitigkeiten mit Pendleton war das Leben im Haus des Lords weitaus angenehmer, als ihr anstrengender Alltag im Kloster es gewesen war. Sie genoss mehr Freiheiten und konnte ihre eigenen Entscheidungen treffen. In letzter Zeit hatte sie in ihrer knapp bemessenen Freizeit begonnen, das Viertel mit seinen Läden, Märkten und Pubs zu erkunden. Sogar die ein oder andere Bekanntschaft hatte sie gemacht. Wenn Rowlstone etwas zustieß, würden ihre zaghaften Schritte, die Welt kennenzulernen, ein abruptes Ende nehmen.

Im Ladenraum der Apotheke empfing sie warme Luft, es duftete nach Kräutern und Essenzen. Der kurzsichtige alte Bill Hanson studierte das Rezept und bat sie, zu warten. Er schlurfte in sein kleines Pharmazielabor, wo er mit Mörsern und Phiolen hantierte. Kurz darauf kehrte er zurück und stellte ein Fläschchen mit der Aufschrift Strophantin auf den Tresen.

„Geben Sie dem Patienten alle zwei Stunden einen Löffel davon“, sagte er.

Dazu empfahl er eine scharf riechende Kräutermischung, von der er behauptete, sie würde jede Erkältung binnen eines Tages vertreiben. Mary bedankte sich und kehrte heim. Dicke Flocken wirbelten aus dem schwarzgrauen Winterhimmel. Als sie die Stadtvilla erreichte, hatte sich auf ihrem Umhang eine weiße Haube gebildet, sie spürte vor Kälte ihre Zehen kaum noch.

Die Fenster des Südflügels leuchteten warm und hell in der Dunkelheit. Mary schüttelte den Schnee von den Schultern, betrat die Eingangshalle und hängte den Mantel zum Trocknen auf. Rowlstones Bassstimme schallte durch das Haus.

„Helfen Sie mir verdammt noch mal suchen, Pendleton. Zum Teufel, sie muss doch zu finden sein.“

Mary seufzte. Sie hatte damit gerechnet, dass der Lord alle Warnungen des Arztes in den Wind schlug.

Ein warmer Luftzug wehte in die frostige Halle. Der Butler hatte ein Feuer im Kamin des Arbeitszimmers geschürt. Rowlstones Gesicht glühte wie eine überreife Frucht, sein spärliches graues Haar stand ihm wirr vom Kopf ab. Unter seinem dunkelgrünen Hausmantel schauten die stacheligen Waden hervor. Die nackten Füße steckten in Filzpantoffeln.

„Mylord, ich muss doch sehr bitten!“, empörte sich Mary.

Rowlstone blickte kurz auf und setzte seine Suche unbeirrt fort.

„Ich kann das nicht dulden!“, rief sie. „Marsch ins Bett!“

Pendleton, der das scheinbar verrückte Treiben des Lords mit blasiertem Gesichtsausdruck verfolgte, zuckte mit dem Mundwinkel. Mary schlug die Hand vor den Mund. War sie dieses Mal endgültig zu weit gegangen? Rowlstone jedoch beachtete sie nicht, ja hatte die barsche Anweisung wohl gar nicht wahrgenommen.

„Sie muss hier irgendwo sein“, murmelte er.

Auf dem massiven Eichenschreibtisch türmten sich Bücher, Folianten und Papiere. Einer der Stapel wankte bedrohlich, als er ihn zur Seite schob. Eine Kladde mit lose eingelegten Blättern rutschte über die Tischkante und landete im überfüllten Papierkorb. Mary fischte sie heraus und stieß auf Rowlstones Brille.

„Bitte sehr“, sagte sie. „Wenn Sie sich unbedingt umbringen wollen, haben Sie nun wenigstens einen letzten scharfen Blick auf die Menschen, die sich vergeblich um Sie sorgten.“

Pendleton schnappte hörbar nach Luft, doch Rowlstone war zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen.

„Danke, mein Kind“, erwiderte er. „Wo steckt nun dieser verflixte Brief?“ Er drehte sich im Kreis und suchte dann in dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch danach.

„Ich glaube, Sie legten ihn auf den Teetisch, Mylord“, sagte Pendleton.

Rowlstone fuhr herum und stieß dabei eine Tasse aus chinesischem Porzellan um. Sie zerbrach klirrend auf den Dielen und hinterließ eine Pfütze aus Ceylontee. Hastig griff er nach dem Umschlag.

„Stehen Sie nicht da wie eine Standuhr, Pendleton. Einen Brieföffner, rasch!“, rief er.

Eine intensive Suche begann. Schließlich fand Mary, wonach es den Lord verlangte. Voller Ungeduld schlitzte er das Kuvert auf, ließ es achtlos fallen und faltete das eingetroffene Schreiben auseinander.

Kopfschüttelnd hob sie den Umschlag auf. Hatte sie sich unnötig gesorgt? Einmal mehr verblüffte sie die Energie des alten Mannes. Mochte ihm seine schwächelnde Gesundheit auch Grenzen aufzeigen, so half ihm seine Begeisterungsfähigkeit oft, diese zu überwinden.

„Er ist von Wallis, wie ich vermutet hatte“, rief er freudig. Die Brille rutschte auf seine Nasenspitze hinunter. Nervös fummelte er an den Bügeln herum, dann reichte er Mary den Brief.

„Lesen Sie ihn mir vor. Ich bin zu aufgeregt. Sicher bestätigt der Inhalt, was das Telegramm vor einigen Tagen ankündigte. Wir werden zu ihm nach Luxor reisen. Pendleton, bereiten Sie alles vor!“

„Wollen Eure Lordschaft nicht zuerst abwarten, was Sir Wallis schreibt?“, fragte der Butler.

„Ach was, Sie alter Schwarzseher!“

Mary berührte den Brief mit den Fingerspitzen und zuckte zurück. Rührte die Hitze, die in ihr aufstieg, vom Kaminfeuer her? Es kam ihr vor, als sollte sie ihr eigenes Todesurteil verlesen. Sie erinnerte sich an den Tag, an dem sich die Pforte in der Bruchsteinmauer des Benediktinerinnenklosters hinter ihr geschlossen hatte. Sie hatte das Gefühl gehabt, die ganze Welt umarmen zu wollen. Eine Zeit der Entdeckungen lag vor ihr, ein Leben voller Abenteuer, neuer Bekanntschaften und unbekannter Orte wartete auf sie. Eine Mischung aus Neugier und vorsichtigem Herantasten an eine Welt voller Wunder hatte ihr Innerstes aufgewühlt. Ohne den Inhalt des Schreibens zu kennen, ahnte sie, dass der Brief von Rowlstones Freund ihr Leben erneut durcheinanderrütteln würde. Was war sie nur für eine Närrin! Da bot sich ihr die einmalige Chance, mehr zu sehen als das Viertel in Kensington, und schon bekam sie es mit der Angst zu tun.

„Nun lesen Sie doch endlich“, polterte Rowlstone. „Pendleton, warum wurde der Brief so spät am Abend abgegeben?“

„Der Bote verriet mir, dass es in Bristol schneit wie seit Jahren nicht. Die meisten Landwege sind unpassierbar.“

„Jaja, schon recht. Mary, nun lesen Sie doch, lesen Sie!“

Sie strich das Papier glatt und wurde sich bewusst, wie sehr sie sich an ihr Leben im Haushalt des Lords gewöhnt hatte. Sogar der kontrollsüchtige Pendleton erschien ihr plötzlich wie ein vertrauter, alter Freund, an den sie sich ängstlich klammerte. Sie räusperte sich und begann zu lesen.

Dear George,

Sicher wartest du voller Ungeduld auf Nachricht von mir. Was ich in meinem Telegramm bereits andeutete, hat sich als zutreffend erwiesen. Du weißt, wie schnell sich Gerüchte über neue Grabfunde verbreiten, darum muss ich äußerst vorsichtig sein und die Angelegenheit mit größter Verschwiegenheit behandeln. Aus diesem Grund entschied ich mich, dir die Neuigkeiten auf diesem Weg zu übermitteln – auch wenn es länger dauert. Ich darf dir bereits jetzt verraten, dass du auf der richtigen Spur warst, alter Freund, während ich falschlag. Ich glaube, der Papyrus, den du vor Jahren in Luxor erworben hast, ist echt. In den vergangenen Wochen sind so viele Hinweise aufgetaucht, dass es keinen Zweifel mehr geben kann. Ich habe große Hoffnung, dass wir die Königin diesmal finden. Stell dir nur vor: ein unversehrtes Pharaonengrab, der Traum aller Ausgräber! Wenn es deine Gesundheit zulässt, erwarte ich dich so schnell wie möglich im Tal.

Yours sincerely, Wallis

Mary ließ den Brief sinken.

„Was bedeutet das?“

„Es bedeutet, dass wir berühmt werden“, rief Rowlstone aufgeregt. „Wo habe ich diesen verflixten Papyrus nur verwahrt? Nun helft mir doch suchen!“

Scheinbar wahllos zog er Bücher aus den Regalen, blätterte sie durch und ließ sie achtlos fallen. Dann hetzte er zum Schreibtisch und durchwühlte die Schubladen. Die Nachricht seines Freundes wirkte belebender auf ihn als jede Arznei, die der Apotheker mischen konnte.

„Wo ist er nur? Wo ist er nur?“

„Mylord, Sie dürfen sich nicht aufregen“, sagte Mary.

„Ach Unsinn. Ich habe mich nie lebendiger gefühlt. Holen Sie die große Reisetasche vom Dachboden … und die Koffer … vergessen Sie die Koffer nicht. Sie kommen natürlich mit, mein Kind. Sie werden die Wunder Ägyptens sehen und bestaunen … Luxor, den Tempel von Karnak, das Tal der Könige. Pendleton, wo stecken Sie?“

„Hier, Mylord.“

Rowlstone zuckte zurück, der Butler hatte sich nicht vom Fleck gerührt.

„Laufen Sie … nein, nehmen Sie eine Droschke, das geht schneller. Fahren Sie zum Büro der Schifffahrtsgesellschaft im Hafen, und ordern Sie zwei Tickets nach Alexandria. Buchen Sie bei der British India Steam Navigation Company, dort hat man die zuverlässigsten Kapitäne und die besten Maschinen!“

Mary stand hilflos in dem Chaos, das der energiegeladene Lord anrichtete. Ägypten! Das war unvorstellbar weit fort. Ein einziges Mal hatte sie Rowlstone nach Falmouth in Cornwall begleitet, wo er seine Schwester besucht hatte, die mit einem Marineoffizier verheiratet war. Die Fahrt dorthin war ihr so lang vorgekommen wie eine Reise zum Mond. Aber Ägypten … In ihrem Kopf wirbelte alles durcheinander.

„Was stehen Sie noch herum?“, rief Rowlstone. „Die Koffer, schnell!“

Mary verkniff sich die Bemerkung, dass die Eile unnötig war. Die Vorbereitungen für eine so lange Reise würden Tage in Anspruch nehmen. Traumwandlerisch verließ sie das Arbeitszimmer und stieg in das Obergeschoss hinauf. Pendleton hatte bereits die Luke zum Dachboden geöffnet und eine der neuartigen Gaslampen angezündet.

„Nun haben wir die Bescherung.“ Er zuckte mit dem Mundwinkel, was er stets tat, wenn er nervös war.

„Was meinen Sie?“

„Den Brief natürlich. Als ich den Absender las, hätte ich ihn sofort in den Kamin werfen sollen.“

„Das kann Sie Ihre Stellung kosten.“

Er verzog die Lippen zu einem Grinsen und entblößte gelbe Zähne. „Nur, wenn Sie es ihm verraten.“

„Sie haben seine Post also schon öfter gelesen oder gleich vernichtet, wenn sie Ihnen nicht passte“, entgegnete Mary entrüstet.

„Es geschah zum Wohl des alten Herrn. Sie sehen doch, wie sehr er sich erregt. Eines Tages wird ihn der Schlag treffen, und dann sind wir beide arbeitslos.“

„Seien Sie unbesorgt. Ich bin meinen Aufgaben gewachsen und werde darauf achten, dass er sich nicht übernimmt.“

„Überschätzen Sie sich nicht. Sie sind doch noch nie aus London herausgekommen. Ägypten ist ein gefährliches Land. Da gibt es Giftschlangen, Skorpione, groß wie Ratten, und hinter jeder Ecke lauert ein Halsabschneider. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Miss Robinson.“

Er stieg die Leiter zum Dachboden hinauf und streckte den Kopf in die Luke.

Aus dem Arbeitszimmer dröhnte die Stimme des Lords herauf. „Ich habe ihn. Ja, ja, ich hatte recht. Da ist die Namenskartusche. Mary! Wo bleiben Sie? Kommen Sie, kommen Sie, das müssen Sie sehen.“

Sie seufzte und dachte an die Abschiedsworte der alten Nonne, die sie großgezogen hatte: „Geh immer schön einen Schritt nach dem anderen, Mary. Dann kann dir nichts passieren.“

Ein guter Rat, dachte sie. Allerdings hatte Agnes Lord Rowlstone nicht gekannt.

2

Kensington, 8. Februar 1894

Ein sanftes Beben ging durch den Dampfer der White Star Line, als er an den Londoner Albert Docks anlegte. Inmitten einer Traube von Passagieren wartete John Cooper, bis die Dockarbeiter die Leinen gesichert und die Gangway angelegt hatten. Amüsiert verfolgte er den Streit zwischen zwei Männern und einer Frau, die sich gegenseitig behinderten, weil jeder von ihnen als Erster an Land gehen wollte. Der breitkrempige Hut der Dame ging dabei über Bord und trieb auf dem trüben Wasser der Themse davon, was die Auseinandersetzung noch schärfer werden ließ.

John schulterte seinen Seesack und drängte sich an den Streitenden vorbei, die bereits ein Ehrenduell in Erwägung zogen. Nur wenige Schritte trennten ihn vom englischen Boden, den er zuletzt vor acht Jahren betreten hatte. Nach der Atlantiküberquerung, die wegen schlechten Wetters länger gedauert hatte als üblich, schwankte er leicht, als er zum ersten Mal seit zwölf Tagen festes Land unter den Füßen spürte.

Seine Heimatstadt empfing ihn mit der gewohnten Lärmkulisse und den typischen Gerüchen. Lightermen entluden schimpfend und fluchend Fracht, die Kommandos der Hafenarbeiter brachen sich als Echos an den Ziegelfassaden der zahlreichen Lagerhäuser. Das Rattern und Poltern der eisenbeschlagenen Räder von Pferdefuhrwerken und das Knallen der Peitschen lieferten die Musik dazu. Der Morgennebel begann sich träge zu lichten, die Abgase der Dampfschiffe und aus den Kaminen der Industrieanlagen schwängerten die Luft mit dem Gestank von verbrannter Kohle. Sie vermischten sich mit dem salzigen Wind der einlaufenden Tide und dem Geruch von frisch gefangenem Fisch. Nichts schien sich verändert zu haben. Im Gegenteil, das geschäftige Treiben, die Zahl der ankommenden und abfahrenden Kohlefrachter, Lotsenboote, Segler und Passagierschiffe, der Wald aus Masten, Rahen und Schornsteinen hatte sich zu einem wilden Durcheinander gesteigert. John hatte die größten Häfen der Welt gesehen – San Francisco, Kalkutta und Bombay, doch der Moloch London übertraf sie alle. Als wäre er nie fort gewesen, fühlte er sich in dem Chaos sofort heimisch und tauchte in eine der düsteren Gassen ein, in die nie ein Sonnenstrahl fiel.

John kam an einem Imbissstand vorbei, dessen Besitzer Fish and Chips anbot. Sein Magen knurrte vernehmlich, die letzte Mahlzeit hatte er gestern Abend zu sich genommen. Er griff in seine Hosentasche und befingerte die wenigen Münzen, die ihm geblieben waren. Sie mussten eine unbestimmte Zeit reichen, denn er wusste nicht, was ihn erwartete, wo er schlafen würde und vor allem: wie er sich neues Geld beschaffen sollte. Zu seinem Pech unterhielten die Reeder der White Star Line ihre Passagiere mit der Möglichkeit, sich an Bord im Spielcasino zu vergnügen – blinkende Silberdollar bei Poker und Blackjack zu gewinnen oder alles zu verlieren. John gehörte zur letzteren Kategorie, er war zu hohe Risiken eingegangen und hatte den Preis dafür gezahlt. Er war so gut wie pleite. Was ihm blieb, waren ein paar Nuggets aus wertlosem Katzengold in seiner Westentasche. Vielleicht ließ sich damit etwas anfangen.

In den Docks hätte er einen Job als Lighterman gefunden, doch körperliche Arbeit war ihm ein Gräuel. Es gab andere Möglichkeiten, zu Geld zu kommen. Die Leute waren leichtsinnig und naiv und wollten betrogen werden, was er zu seinem Vorteil zu nutzen wusste.

Er ließ den Imbissstand links liegen und schritt die Gasse entlang. Wo sie endete, erhob sich erregtes Geschrei. Ein Fuhrmann hatte einen Teil seiner Ladung verloren und mühte sich nun mit den schweren Kaffeesäcken ab. John sah eine Chance, bequemer voranzukommen, als zu laufen.

„Warten Sie, guter Mann. Ich helfe Ihnen.“

Eifrig packte er mit an. Gemeinsam hoben sie die Säcke auf den Wagen. Der Fuhrmann bedankte sich.

„Sie schickt der Himmel“, sagte er. „Gott sei Dank gibt es in dieser verkommenen Stadt noch hilfsbereite Menschen.“

John lachte. „Nun, Sie können mir ebenfalls einen Dienst erweisen. Wie wäre es, wenn Sie mich ein Stück mitnehmen?“

„Wohin soll denn die Reise gehen?“

„Whitechapel.“

„Ein übles Viertel.“

„Wie man’s nimmt. Ich bin dort geboren.“

Der Fuhrmann betrachtete Johns Seesack. „Kein Wunder, dass Sie fortgingen.“

„Und nun bin ich wieder da. Wie steht’s?“

„Steigen Sie auf. Den kleinen Umweg nehme ich gerne in Kauf.“

Die Fahrt führte an den Docks entlang nach Westen. Bald empfingen ihn die vertrauten Gassen: die geschwärzten Fassaden der armseligen Häuser, die grell geschminkten Prostituierten in den Hauseingängen und Torwegen und allerlei Gesindel, das auf den Straßen umherschlich und auf leichte Beute lauerte.

Als sie die Abzweigung zur Christian Street erreichten, bat John den Kutscher, zu halten.

„Danke fürs Mitnehmen. Den restlichen Weg laufe ich. Ein paar Schritte auf festem Land werden mir nach der langen Schiffsreise guttun.“

John kletterte vom Kutschbock. Noch in New York hatte er einen guten Schneider aufgesucht und sich neu ausstatten lassen – eine Investition, die sich auszahlte. Schließlich galt es, Eindruck zu schinden, wenn man die Leute übers Ohr hauen wollte. So wunderte es ihn nicht, dass er begierige Blicke auf sich zog. Er steuerte das Red Fox Inn an, eine Spelunke, in der er sich schon als halbwüchsiger Bengel herumgetrieben hatte, bevor er mit seiner Mutter Hals über Kopf das Land verlassen musste.

John bückte sich unter dem niedrigen Türsturz und betrat die Gaststube. Die Gespräche verstummten, neugierige Augenpaare musterten ihn misstrauisch. Im Kamin brannte ein wärmendes Feuer, es roch nach Ale und Eintopf.

„Goodness gracious!“, übertönte die Stimme des Wirts die der Gäste an den Tischen. „Wenn das nicht John Cooper ist.“

John näherte sich dem Tresen.

„Wie er leibt und lebt, Pat.“

„Ich glaub’s nicht. War ganz der Meinung, deine unzähligen Gläubiger hätten dir längst den Garaus gemacht.“

„Aber, aber, Pat. Ich bin schließlich ein Ehrenmann.“

„Dann wirst du der Ehre sicher Genüge tun und deine Schulden bei mir bezahlen.“

John grinste. „Sind die nicht schon verjährt?“

Pat trat einen Schritt zurück und musterte ihn. „Tatsächlich, aus dem Gassenjungen ist ein feiner Herr geworden. Schau sich einer diese Stiefel an. An deiner Stelle würde ich mich in Whitechapel nicht blicken lassen, schon gar nicht in diesem Aufzug. Was treibt dich hierher?“

„Für den Anfang ein Ale und eine große Portion von deinem Stew.“

Pat rieb Zeigefinger und Daumen aneinander. „Hier gibt’s nur was für Leute, die zahlen können.“

„Mach dir darüber keine Gedanken. Du wirst bekommen, was ich dir schulde. Bis auf den letzten Penny.“

„Dein Wort in Gottes Ohr.“

John setzte sich an einen freien Tisch. Kurz darauf brachte der Wirt das Essen.

„Leiste mir ein paar Minuten Gesellschaft“, sagte John. „Was gibt es Neues? Die Stadt ist dieselbe und doch völlig verändert.“

„Alles ist schlimmer geworden“, antwortete Pat, „die Armut, der Lärm und der Gestank. London platzt aus allen Nähten. Hast du vor, zu bleiben?“

„Weisch isch noch nischt“, erwiderte er mit vollem Mund.

Pat schüttelte den Kopf. „Kommt daher wie ein Lord und hat die Manieren eines Gassenjungen.“

John grinste und kaute. „Manche Dinge ändern sich nie.“

„Stimmt. Taylor ist wieder aufgetaucht.“

„Der alte Hurensohn lebt noch?“

Pat nickte. „Und er ist derselbe Halsabschneider wie damals. Sieh dich vor.“

John schob den leeren Teller von sich und trank einen Schluck Ale. „Er ist es, der mir aus dem Weg gehen sollte. Ich habe die Prügel nicht vergessen, die er mir verabreicht hat; und auch nicht, was er meiner Mutter angetan hat.“

„Wollte dich nur warnen. Wo hast du dich herumgetrieben?“

„Ich komme geradewegs aus Kalifornien.“

„’ne Menge Leute sind dorthin ausgewandert“, sagte Pat, „hab nie wieder von einem gehört. Man erzählt sich, es sei das Land, in dem Milch und Honig fließen.“

John verkniff sich ein Grinsen. Der Wirt des Red Fox hatte seine Nase niemals aus Whitechapel hinausgestreckt. Er lieferte ihm das Stichwort, auf das er gewartet hatte.

„Milch und Honig sind’s nicht, aber Goldklumpen, so groß wie Taubeneier. Man braucht sie nur aus den Bächen zu klauben.“

Der Wirt spitzte die Ohren. „Davon hab ich gehört. Erzähl!“

John hatte niemals selbst nach Gold geschürft. Es war eine mühselige, kaum Gewinn versprechende Arbeit. Er kannte jedoch genug Einzelheiten über den harten Alltag der Digger, um eine Geschichte hervorzusprudeln. Er mochte nicht besonders klug sein, aber Gott hatte ihn mit einem Talent gesegnet, das ihm mehr als einmal die Taschen gefüllt und das Leben gerettet hatte. Als er seinen Bericht beendete, war es still im Pub geworden.

„Du konntest schon als Kind lügen wie gedruckt“, sagte Pat kopfschüttelnd.

Zustimmendes Gemurmel erhob sich ringsum. John lehnte sich zurück und lächelte. Dann zog er ein nussgroßes Stück Katzengold aus der Westentasche und legte es auf den Tisch.

„Das sollte für meine Altschulden und das Essen genügen. Den Rest darfst du behalten.“

Pats Augen wurden riesengroß und leuchteten vor Gier. „Ist das … Gold?“

„Hast du mir nicht zugehört?“

John stand auf, knöpfte seinen teuren, dunklen Wollmantel zu und zuckte mit den Schultern. „Ich hab mehr als genug von dem Zeug.“

Am Nachbartisch scharrte ein Stuhl über den Boden. Hastig verbarg der Wirt den vermeintlichen Goldklumpen in seiner Hand.

„Man sieht sich“, sagte John.

„Was willst du nun anfangen?“, fragte Pat. „Suchst du Arbeit?“

John lachte und deutete auf die krampfhaft zusammengepresste Faust. „Hab ich nicht mehr nötig.“

„Nimm dich vor Taylor in Acht“, wiederholte Pat zum Abschied.

„Mach ich.“

Gut gestimmt verließ John das Red Fox, doch seine Laune verschlechterte sich rasch. In Wahrheit hatte er nicht die geringste Ahnung, was er nun anstellen sollte.

Ziellos streifte er durch die Straßen von Whitechapel. Allmählich durchdrang die Winterkälte seinen Mantel, Schneeflocken rieselten vom aschgrauen Himmel. Er war in dem Bereich des Viertels angekommen, in dem er aufgewachsen war. Hier war es weniger belebt als in Hafennähe. Angestrengt lauschte er, schlenderte dann ein paar Schritte weiter und stoppte wieder. Er täuschte sich nicht, jemand folgte ihm und blieb stehen, wenn er es tat. Hatten seine erfundenen Berichte über Taschen voller Goldklumpen Begehrlichkeiten geweckt?

3

John beschleunigte seine Schritte und wagte sich tiefer in das Gewirr der Gassen. Sein Verfolger konnte kaum damit rechnen, dass er jeden Pflasterstein in Whitechapel kannte. Es schneite inzwischen schwere, nasse Flocken, die Sicht betrug keine zwanzig Meter. John schlüpfte in einen Torweg und zog ein Bowiemesser aus einer verborgenen Scheide unter seiner rechten Achsel. Er verabscheute Gewalt, hatte jedoch während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten schmerzlich lernen müssen, dass das eigene Überleben nicht selten davon abhing, ob man sich zu verteidigen wusste.

Eine knappe Minute verging, dann huschte ein Schatten die Gasse entlang. John schnellte vor, schlang den Arm um den Hals des Unbekannten und hielt ihm das Messer an die Kehle.

„Was willst du von mir?“, fragte er drohend.

Der Mann hob langsam die Arme und zeigte seine leeren Hände.

„Aber, aber. Wer wird denn den harmlosen Matthew aufschlitzen wollen?“

Der unverkennbare Geruch von Plug Tobacco kroch John in die Nase. Unter der armen Bevölkerung Whitechapels gab es nur wenige Männer, die statt Zigaretten Kautabak bevorzugten, und er kannte nur einen einzigen von ihnen. Er packte den Fremden, der einen halben Kopf kleiner war als er, an der Schulter und drehte ihn herum. Vor ihm stand Matthew Taylor – der Schuft, der ihm seine Kindheit zur Hölle gemacht hatte. Sein Haar war ergraut und schütter geworden, in das kantige Gesicht hatten sich tiefe Falten eingegraben; trotzdem erkannte er ihn sofort.

„Warum schleichst du mir nach?“

„Ich wollt’ herausfinden, ob du dich an den guten alten Matt erinnerst, der sich um dich gesorgt hat, seit du laufen gelernt hast. Gut siehst du aus, mein Junge. Sehr gut.“

John steckte das Bowiemesser ein und versetzte ihm einen Stoß. „Scher dich zum Teufel.“

Taylor strich sich seine fadenscheinige Jacke glatt. „Ich seh doch, wie fein einer daherkommt. Und ’ne Nase hab ich dafür, wenn er nur so tut, als hätt’ er Geld.“

„Woher weißt du, dass ich wieder in London bin?“

„Hab mich in den Docks herumgetrieben. Wollt mal schauen, ob’s was abzuräumen gibt. Mit den Dampfern sind ’ne Menge reiche Pinkel angekommen. Wer fremd ist in der Stadt, braucht ’nen guten Führer. Man kann sich leicht verlaufen.“

John hegte keinen Zweifel daran, was Reisenden widerfuhr, die so dumm waren, sich Taylor anzuvertrauen.

„Da laust mich doch der Affe, denk ich“, fuhr er fort. „Seh ich glatt, wie du von Bord der Albion gehst. Ist das nicht der kleine John?, frag ich mich. Wie geht’s der guten Mabel?“

„Meine Mutter ist schon lange tot. Sie starb während der Überfahrt nach Amerika. Und jetzt sieh zu, dass du weiterkommst.“

„Nicht so hastig, Kleiner. Ich will dir ein Geschäft vorschlagen, bei dem wir beide reich werden können.“

„Wenn du einen Handel abschließt, verdient nur einer, und das bist du selbst.“

Taylor grinste breit. „Ich erinnere mich an ’nen kleinen Jungen, der verfluchtes Glück hatte, dass ich ihm beigebracht hab, wie man in den Gassen von Whitechapel überlebt.“

„Die Zeiten haben sich geändert.“

„Du kannst den Leuten den ehrbaren Gentleman vorspielen, kleiner John. Deinen alten Lehrmeister täuschst du nicht. Und jetzt hör gut zu, was ich dir zu sagen hab.“

„Kein Interesse.“

John versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen, doch Taylor verstellte ihm den Weg.

„Ich weiß, wer dein Vater ist“, sagte er.

„Mein Vater ist tot.“

„Das hat deine Mutter dir erzählt, aber das war eine Lüge.“ Er fuhr sich über den Hals. „Meine Kehle ist staubtrocken. Warum lädst du mich nicht auf ein Guinness ein, dann erzähl ich dir alles.“

Log Taylor? Was beabsichtigte er? Mühelos hatte der alternde Gauner ihn durchschaut. Er schien genau zu wissen, dass John pleite war und dringend Geld brauchte. Taylor hatte mehrere Jahre mit seiner Mutter zusammengelebt. Hätten sie nicht Hals über Kopf das Land verlassen müssen, wäre sie wahrscheinlich nie von ihm losgekommen. John zögerte. Er traute dem Tagedieb nicht über den Weg. Doch wenn er ihn jetzt stehen ließ, würde er nie erfahren, ob er ausnahmsweise die Wahrheit sagte.

„Ich gebe dir zehn Minuten“, sagte er.

„Mehr brauche ich nicht. Komm mit.“

Kurz darauf betraten sie einen Pub im Herzen der übelsten Gegend von Whitechapel. Taylor bestellte Guinness, das aus groben Steinzeugbechern schwappte und nach Tran und Themsewasser schmeckte. John nippte nur daran, während Taylor seinen Becher in einem Zug leerte.

„Komm zur Sache“, drängte John.

Taylor rülpste und wischte sich über den Mund. „Erinnerst du dich an die feine Dame, die dir zehn Pfund in die Hand drückte und sagte, du könntest das Geld behalten, wenn du ihr verrätst, wo du wohnst?“

Vor Johns Augen tauchten lange verdrängte Bilder auf: die schmutzige Straße, auf die jeder seinen Abfall kippte. Der Hinterhof, in dem es nach Unrat und Kot stank und die Ratten in der Überzahl waren. Das winzige Zimmer, das er sich mit seiner Mutter teilte – und zeitweise auch mit Taylor, wenn er betrunken zu ihnen nach Hause kam. John war zwölf Jahre alt gewesen, als er der unbekannten Frau begegnet war. Damals hatte er sie für eine gute Fee oder eine Art Schutzengel gehalten, der vom Himmel herabgestiegen war, um ihn aus seinem Elend zu befreien. Dass sie eine Teufelin war, hatte er bald darauf schmerzhaft erkennen müssen. Nachdem sie ihm das Geld geschenkt hatte, war sie zum nächsten Polizeirevier gegangen, um ihn zu beschuldigen, sie bestohlen zu haben. John hatte nie erfahren, wer sie gewesen war oder warum sie das getan hatte. Als er nach Hause gelaufen war, um seiner Mutter aufgeregt von der märchenhaften Begegnung zu berichten, hatte ihn einer der Gassenjungen, mit denen er sich herumtrieb, gerade noch rechtzeitig gewarnt, um der Verhaftung zu entgehen. Niemand hätte ihm geglaubt, dass die fremde Frau ihm zehn Pfund geschenkt hatte, nur um ihm seine Adresse zu entlocken.

„Was glaubst du, wer sie war?“, fragte Taylor.

„Warum sollte mich das heute noch interessieren?“

„Weil wir uns das verdammte Geld zurückholen werden und eine angemessene Entschädigung dazu. Wo zehn Pfund sind, ist noch mehr … viel mehr.“

„Was weißt du über sie?“

„Es geht nicht um sie, sondern um den Mann, dessen Ehefrau sie war: dein Erzeuger.“

Die Neugier siegte über das Misstrauen.

„Weiter“, drängte John.

„Bevor sie dich zur Welt brachte, arbeitete deine Mutter als Dienstmädchen im Haushalt eines echten Lords“, sagte Taylor. „Er hatte eine kurze Affäre mit ihr. Als der Seitensprung offenkundig wurde, warf man Mabel hinaus. Tja, und dann merkte sie, dass sie schwanger war.“

„Woher weißt du das alles?“

„Ich stieß damals in ihren Sachen zufällig auf einen Brief des Lords. Er suchte nach ihr, war sogar bereit, sich für sie scheiden zu lassen, aber deine Mum war zu verflucht stolz, um zu ihm zurückzukehren. Ich steckte den Brief ein und dachte mir, damit kann ich ’ne schöne Stange Geld verdienen, wenn ich’s klug anstelle; vielleicht sogar für den Rest meiner Tage aussorgen. Aber dann machtet ihr euch aus dem Staub. Es hat ’ne ganze Weile gedauert, bis ich mir die Geschichte zusammengereimt hatte.“

Nach all den Jahren wurde John klar, warum die fremde Frau ihm bereitwillig so viel Geld gegeben hatte. Für sie waren zehn Pfund ein geringer Preis, um die lästige Mätresse und ihren kleinen Bastard loszuwerden. Er hatte sich ködern lassen und war ihr auf den Leim gegangen. John trank einen Schluck von dem dünnen Guinness und verzog den Mund.

„Du willst meinen …“, er brachte das Wort nicht über die Lippen. Er hatte nie einen Vater gehabt und ihn auch nicht vermisst. „Du willst ihn erpressen“, sagte er.

Taylor senkte seine Stimme zu einem heiseren Flüstern. „Du warst schon als Kind ein kluges Köpfchen, John. Wenn wir es richtig anstellen, werden wir beide reich. Die verlogenen Moralvorstellungen der feinen Leute haben sich seit damals nicht geändert. Er wird unter allen Umständen einen Skandal vermeiden wollen und bereit sein, dafür zu bezahlen.“

„Warum hast du deinen grandiosen Plan nicht allein durchgezogen?“

„Behaupten kann man viel, aber es nützt nichts, wenn man’s nicht beweisen kann. Ich muss seiner Lordschaft einen lebendigen Spross präsentieren. Wenn ich mir dich so anschaue, gibt’s keinen Zweifel, wer du bist, John Cooper.“

„Wer ist er?“

Taylor kicherte. „Hältst du mich für so dämlich, dass ich dir das verrate? Mit deiner Visage wird es dir ein Leichtes sein, den hochwohlgeborenen Lord von seiner Vaterschaft zu überzeugen.“ Er streckte die Hand aus. „Was ist? Sind wir Partner?“

„Zeig mir den Brief.“

„Ich hab ihn natürlich nicht bei mir.“

John legte seine letzten zehn Pence auf den Tresen. „Lass uns gehen. Ich will ihn lesen.“

„Einverstanden. Komm mit.“

Er folgte ihm durch das Gewirr der Gassen. In seinem eleganten Wollmantel und den glänzenden Lederstiefeln zog er neidische und begehrliche Blicke auf sich. Die Gegenwart Taylors verhinderte jedoch, dass man ihn bis auf die Haut ausraubte.

Der Tagedieb bewohnte ein Zimmer im Parterre eines Mietshauses, das mehr einem Rattenloch als einer menschlichen Behausung glich. Es musste ihm schlechter ergangen sein, als John vermutet hatte.

Taylor schloss eine schwere Holztruhe auf. Neben einem Bett, einem kleinen Waschtisch und einem wackeligen Hocker war sie das einzige Möbelstück. Er faltete ein vergilbtes Stück Papier auseinander und reichte es ihm. John begann zu lesen. Eine Minute später wusste er, dass der alte Halsabschneider nicht gelogen hatte. Taylor wäre nicht in der Lage gewesen, ein solches Schreiben zu fälschen. Es wunderte ihn, dass er es überhaupt geschafft hatte, die unleserliche Handschrift zu entziffern. Vielleicht hatte ihm jemand dabei geholfen, der kurz darauf als Wasserleiche die Themse hinab ins Meer getrieben war.

John steckte den Brief in die Innentasche seines Mantels. Er war kein schwaches Kind mehr, das sich ohne Gegenwehr verprügeln ließ. Taylors Miene verfinsterte sich. Er bewegte sich auf die Tür zu und blockierte den Ausgang.

„Hältst dich wohl für ganz ausgekocht, was? Willst deinen alten Freund, der dir den Rotz von der Nase gewischt hat, übers Ohr hauen.“

„Du bekommst, was du verdienst. Geh mir aus dem Weg.“

„Überleg dir gut, was du machst. Ein Pfiff von mir genügt, und jeder Halunke von Whitechapel ist hinter dir her. Du kommst hier niemals lebend raus.“

Mit einer tausend Mal geübten Bewegung zog John das Bowiemesser aus der Scheide und stieß die Klingenspitze unter Taylors Kinn. Ein einzelner Blutstropfen rann an dessen Hals herab.

„Mit einem Loch in der Kehle pfeift es sich schlecht. Der Brief war an meine Mutter adressiert. Du hast ihn gestohlen, und jetzt gehört er mir.“ Er zwang Taylor, sich umzudrehen, dann drängte er ihn in das Zimmer zurück.

„Das wirst du bereuen.“

John lachte. „Du warst schon immer ein Maulheld. Heute ist dein Glückstag, Matthew. Du verlierst nur den Brief und behältst dein jämmerliches Leben. Wenn du es wagst, meinen Weg noch mal zu kreuzen, werde ich nicht mehr so nachsichtig sein.“

Er stieß ihn mit der Linken vor die Brust. Taylor wankte, stolperte über die Truhe und ging zu Boden. Ohne sich noch einmal umzusehen, stürmte John auf den düsteren Korridor hinaus. Taylor stieß einen gellenden Pfiff aus, doch bevor er seine Spießgesellen alarmieren konnte, hatte John das Haus schon verlassen und war im Schneetreiben untergetaucht.

Aufgewühlt von den Erinnerungen, die der Brief in ihm hervorrief, irrte er ziellos durch London. Am Abend schloss er sich in einem Pub drei Dockarbeitern an, die Whist spielten. Er setzte die letzten beiden Katzengoldnuggets ein und verlor sie mit einem gespielten Ausdruck von Bedauern. Dann erleichterte er die drei um ihren gesamten Einsatz. Mit dem gewonnenen Geld mietete er ein Zimmer, legte sich auf das Bett und las den Brief immer wieder, bis er einschlief. In seinen Träumen begegnete ihm eine mysteriöse Lady, die ihn mit einer Kette aus Katzengold fesselte. Dann stieß sie ihn lachend in die Themse. Verzweifelt versuchte er sich zu befreien, doch er sank tiefer und tiefer bis auf den Grund des Flusses, wo Taylor auf ihn wartete.

„Nun sind wir für immer vereint, kleiner John!“, rief er. Durch seine Zahnlücke schoss ein Aal hervor und schnappte nach John. Schweißgebadet wachte er auf. Lange lag er wach und rang mit seinen Gefühlen. Schließlich entschied er, sich auf die Suche nach seinem Vater zu machen.

Vier Tage lang beobachtete er das luxuriös anmutende Haus mit der roten Ziegelfassade in Kensington, hin- und hergerissen, ob er sich zu erkennen geben oder die Vergangenheit ruhen lassen sollte. Wie würde der Lord reagieren, wenn er erfuhr, dass er einen Sohn hatte? Würde er ihn hinauswerfen, so wie man seine Mum hinausgeworfen hatte? War es seine Entscheidung gewesen, oder hatte man ihn dazu gezwungen? Der Brief bewies, dass er Mabel wirklich geliebt hatte. Aber war er auch bereit gewesen, sein privilegiertes Leben für sie aufzugeben? Eine Scheidung hätte einen Skandal ausgelöst, dessen Auswirkungen nicht nur ihn getroffen hätten. Es gab nur eine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden.

Am kalten Morgen des 12. Februar beschloss John, dass er nichts zu verlieren hatte. Er überquerte die Straße und klopfte. Ein hagerer Butler öffnete.

„Sie wünschen, Sir?“

„Ich möchte Lord Rowlstone sprechen“, sagte John.

„Bedaure, Mylord weilt in Ägypten. Er verbringt die Wintermonate gewöhnlich in Luxor.“ Ohne weitere Erklärung knallte der Hausdiener ihm die Tür vor der Nase zu.

John schlug fröstelnd den Kragen seines Mantels hoch. Luxor … Warum nicht nach Ägypten reisen? Das Klima würde ihm besser bekommen als der englische Winter. Das Geld, das er beim Glücksspiel gewonnen hatte, reichte für eine Schiffspassage nach Alexandria, also machte er sich auf den Weg zu den Docks.

4

Luxor, 18. April 1894

Mary saß auf einem Felsblock und wartete darauf, dass die aufgehende Sonne die schroffen Konturen der Berggipfel im Osten in ein goldenes Licht tauchte. Lord Rowlstone hatte nicht zu viel versprochen, Ägypten war ein Land voller Wunder und dem Zauber rauer Schönheit. Schnell hatte sie begonnen, seine Faszination für die uralte Kultur zu teilen, und in jeder freien Minute seinen Erzählungen über längst vergangene Reiche und mächtige Pharaonen gelauscht. Sein gesundheitlicher Zustand und seine Laune verbesserten sich seit ihrer Ankunft stetig. Das milde Klima und die Aussicht, einen bedeutenden archäologischen Fund zu machen, beflügelten ihn geradezu, was Mary Zeit verschaffte, ihn bei den Ausgrabungen zu unterstützen. Sie lernte rasch dazu. Selbst das unendlich schwierige Studium der geheimnisvollen Bilderschrift hatte sie in Angriff genommen – sehr zur Freude des Lords. Ihr Verhältnis hatte sich deutlich entspannt, Rowlstone war umgänglicher als in England. Es kam ihr vor, als würde die ägyptische Frühlingssonne nicht nur das Land erwärmen, sondern auch die Seelen seiner Bewohner.

Gebannt verfolgte sie das Naturschauspiel der aufgehenden Sonne. Noch lag der Talkessel unter ihr in Schatten gehüllt, doch je höher der Feuerball über dem östlichen Horizont stieg, desto mehr veränderte sich die Landschaft. Die uralten Königsgräber und schroffen Felswände, die das Tal umschlossen, schienen aus Jahrtausende währendem Schlaf zum Leben zu erwachen.

Plötzlich nahm sie im Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ein Schatten, der sich kaum von der Schwärze der Nacht unterschied, huschte zwischen den gähnenden Mäulern der Gräber entlang. Was sie zunächst für einen Wüstenschakal gehalten hatte, entpuppte sich als menschliche Gestalt, die eine Schaufel trug. Ein Sonnenstrahl verriet den Eindringling, der zu so früher Stunde das Tal aufsuchte. Mary kannte ihn. Es war John Cooper. Er war vor vier Wochen im Ausgräberlager aufgetaucht und hatte Rowlstone überredet, ihn einzustellen. Arbeit gab es mehr als genug, und Cooper hatte sich als talentierter Zeichner erwiesen, der in der Lage war, detailgenaue Kopien von Fundstücken anzufertigen. Mary hatte es ebenfalls versucht, doch der Lord hatte gebrummt, ihr fehle das Auge dafür.

Cooper verströmte den rauen Charme des Abenteurers, von dem sie wider Willen beeindruckt war. Er hatte gewagt, wovon sie träumte. Es gab keinen Fleck auf dem Globus, den er nicht bereist hatte: Afrika, Nord- und Südamerika, den indischen Subkontinent, China und das unverstellbar weit entfernte Australien. Sie redete sich ein, dass sie nur seine Erlebnisse fesselten, die er aus einem schier unerschöpflichen Fundus erzählte. Ihr Wahrheitsgehalt entsprach allerdings vermutlich dem der Märchen eines arabischen Geschichtenerzählers auf dem Basar von Luxor. Trotzdem schlug ihr Herz schneller, wenn sie ihm im Ausgräberlager im Tal der Könige begegnete. Drei Mal hatte sie eine Unterhaltung mit ihm begonnen, um mehr über ihn zu erfahren, doch leider mündete jeder ihrer Annäherungsversuche nach wenigen Minuten in heftigen Auseinandersetzungen. Er schien in ihr ein naives Ding zu sehen, das unversehens in eine ihr fremde Welt gestolpert war wie Alice in das Kaninchenloch. Seine Arroganz ärgerte sie, und Mary war nicht auf den Mund gefallen.

Schnell gab ein Wort das andere. Sir Wallis Budge, Rowlstones Freund und Leiter der Ausgrabung, bezeichnete die beiden kopfschüttelnd als Hund und Katze. Die Faszination, die von Cooper ausging, war indessen größer als der Spott, den Mary über sich ergehen lassen musste, und so suchte sie immer wieder seine Aufmerksamkeit. Ihre Anstrengungen waren ihm offenbar nicht entgangen. Doch statt sich geschmeichelt zu fühlen oder gar Interesse an ihr zu zeigen, belustigte er sich über ihre unbeholfene Konversation.

Umso mehr verblüffte sie daher die Leichtigkeit, mit der Cooper die Zuneigung des Lords gewonnen hatte. Oft war er in dessen Nähe anzutreffen. Ja, er scharwenzelte geradezu um ihn herum und lieferte sich einen Popularitätswettbewerb mit Cederic Fowley, Rowlstones Sohn aus einer gescheiterten Ehe. Der Lord konnte ihn nicht ausstehen, freute sich aber insgeheim wohl doch über seinen überraschenden Besuch.

Eine seltsame Dreiecksverbindung bildete sich heraus. In Cederic steckte rein gar nichts von seinem Vater, während Cooper ihr wie eine jüngere Ausgabe des Lords erschien.

Mary beschattete die Augen mit der Hand und verfolgte seinen Weg durch die Talsohle. Er faltete das Papier zusammen, das er aus seiner Westentasche gezogen hatte, und verschwand in den Schlagschatten zwischen zwei Schutthügeln. Mary rief sich den Plan der bisher entdeckten Königsgräber ins Gedächtnis, den der Lord so häufig studierte. Ihr wurde klar, dass Cooper die Stelle aufsuchte, die Sir Wallis und Rowlstone als Grabungsort verworfen hatten, weil sie bereits von anderen Ausgräbern untersucht worden war. Was wollte Cooper so früh am Morgen ausgerechnet dort?

Sie rutschte den Steilhang hinab und löste dabei eine kleine Gerölllawine aus. Angestrengt lauschte sie, aber alles blieb ruhig. Cooper hatte sie nicht bemerkt. Im Halbdunkel der Dämmerung huschte sie zwischen den Schutthügeln hindurch, die Generationen von Schatzsuchern aufgetürmt hatten. Sie bildeten eine kleine Schlucht, an deren Ende sie unversehens mit Cooper zusammenprallte.

„Sie schon wieder!“, rief er. „Was tun Sie hier?“

„Und Sie? Warum schleichen Sie in aller Herrgottsfrühe durch das Tal?“, konterte Mary.

„Was geht Sie das an?“

„Mehr, als Sie ahnen. Ich bin schließlich die rechte Hand des Lords.“

Cooper warf den Kopf in den Nacken und lachte, dass es von den Felswänden widerschallte.

„Ihnen ist wohl eher die Rolle als Gouvernante auf den Leib geschrieben.“

Wütend stemmte sie die Hände in die Hüften. „Ich bin Krankenschwester, keine … keine Gouvernante.“

„Dann haben Sie doch bestimmt Arzneien zu verabreichen und Kopfkissen auszuschütteln.“ Er musterte sie mit einem geringschätzigen Blick. „Rowlstone kann Nachlässigkeiten nicht ausstehen und ziemlich ungemütlich werden. Kehren Sie lieber ins Lager zurück, falls Sie den Weg dorthin finden.“

„Ich denke nicht daran!“

„Jedenfalls sind Sie hier fehl am Platz. Von Archäologie verstehen Sie nämlich gar nichts.“ Er schulterte die Schaufel und stapfte auf einen Einschnitt zwischen den Felsen zu.

„Weiß Sir Wallis über Ihren Alleingang Bescheid?“, rief sie ihm nach. „Wohl kaum, sonst würden Sie nicht wie ein Schakal im Schutz der Dämmerung hier herumschleichen.“

Cooper reagierte nicht.

„Ich informiere besser Lord Rowlstone“, fügte sie hinzu.

Er blieb stehen und drehte sich um. „Das werden Sie hübsch bleiben lassen.“

„Und wenn nicht?“

Sie drängte sich an ihm vorbei und blickte sich neugierig um. Die Sonne kroch über die Berggipfel und tauchte das kleine Nebental in rotgoldenes Licht. Mary war immer wieder fasziniert, wie schnell der Tag so nahe am Äquator die Nacht verdrängte.

„Wonach suchen Sie eigentlich?“, fragte sie. „Sir Wallis ist der Meinung, dass es hier nichts zu finden gibt.“

„Er irrt sich.“

„Ach ja? Sie halten sich also für schlauer als der Kustos der ägyptischen Abteilung des Britischen Museums in London“, stichelte sie.

„Vielleicht habe ich Informationen, die er nicht hat. Und jetzt gehen Sie endlich.“

Marys Forscherdrang war geweckt. „Kommt nicht infrage. Ich werde Ihnen helfen. Vier Augen sehen mehr als zwei.“

Cooper stöhnte. „Sie sind eine Klette, Miss Robinson.“

„Und Sie ein grober Klotz ohne Manieren. Mein Angebot steht. Wir graben zusammen, oder ich verrate Sir Wallis, dass ein Amateur ihm ins Handwerk pfuscht.“

„Also gut, aber passen Sie auf, dass Sie nicht in eine Felsspalte oder ein Loch im Boden stolpern. Sonst macht mich der Lord noch dafür verantwortlich, wenn Sie in der Wüste verloren gehen.“

Cooper stieß die Schaufel in den Sand und zog seinen geheimnisvollen Zettel zurate. Er blickte sich um und suchte offenbar nach einer bestimmten Stelle. Als er sie gefunden hatte, begann er zu graben. Mary stand unbeholfen daneben und entschloss sich schließlich, ihm zu helfen, indem sie den lockeren Sand mit den Händen zur Seite schob.

Zehn Minuten später hatte Cooper ein Loch mit einer Tiefe von etwa zwanzig Inch ausgehoben und stieß auf Widerstand. Er ließ die Schaufel fallen und kniete sich auf den Boden. Mary spürte ebenfalls die Erregung des Entdeckers und half ihm in fliegender Hast. Sie legten eine Steinplatte frei, die sie mit vereinten Kräften zur Seite wuchteten.

Darunter kamen Artefakte von unschätzbarem Wert zum Vorschein: Uschebti – kleine, vergoldete Figuren, die den Toten ins Jenseits begleiten sollten –, Kanopenkrüge und andere Grabbeigaben.

„Helfen Sie mir“, sagte Cooper atemlos. „Das muss das Grab sein, nach dem Rowlstone sucht.“

Mary war skeptisch und untersuchte die Fundstücke oberflächlich. „Dieses Versteck haben Grabräuber angelegt.“

Cooper zog ärgerlich die Brauen zusammen. „Wie kommen Sie auf diesen Unsinn?“

„Sehen Sie doch: Die unterschiedlichen Namenskartuschen deuten auf Grabbeigaben verschiedener Pharaonen hin.“

„Sie haben ja gar keine Ahnung.“

„Mehr als Sie. Als Ausgräber braucht man kriminalistischen Spürsinn.“

„Sie finden doch im Dunkeln Ihren eigenen Hintern nicht.“

Mary stand auf und klopfte sich den Sand vom Kleid. „Wir müssen den Fund sofort Sir Wallis melden.“

„Worauf Sie sich verlassen können.“

„Weil Sie ihn entdeckt haben? Warum sind Sie eigentlich so versessen darauf, sich bei Lord Rowlstone beliebt zu machen?“

„Sie besitzen eine blühende Fantasie, Miss Robinson. Er bezahlt mich, und ich erledige meinen Job, so gut ich kann. Im Gegensatz zu Ihnen.“

„An meiner Arbeit gibt es nichts auszusetzen.“

„Ach nein? Was treiben Sie dann in aller Herrgottsfrühe in der Wüste? Der Lord schreit sich wahrscheinlich schon die Kehle wund nach Ihnen!“

Mary biss sich auf die Lippen. Damit hatte Cooper vermutlich recht. Er steckte die Statuetten vorsichtig in einen Sack, den er mitgebracht hatte.

„Sie können die Stücke nicht einsammeln wie Kieselsteine“, sagte Mary.

„Warum nicht?“

„Weil für eine Datierung das Umfeld wichtig ist, in dem sie entdeckt wurden. Das weiß doch jeder Anfänger.“

„Sie gehen mir auf die Nerven mit Ihrer Besserwisserei.“

Er schulterte die Schaufel und lief so schnell davon, dass sie Mühe hatte, ihm zu folgen.

„Woher wussten Sie eigentlich, wo Sie suchen mussten?“, fragte sie.

„Ich habe mich ein bisschen umgehört und einen Tipp bekommen.“

Sie stolperte und stürzte um ein Haar der Länge nach in den Sand. Cooper schnalzte ärgerlich mit der Zunge und fing sie auf.

„Einen Tipp? Von wem?“, fragte sie atemlos.

„In Ihrer Gegenwart bekomme ich Kopfschmerzen. Meinen Sie, Sie bringen es fertig, zehn Minuten lang den Mund zu halten?“

Mary presste die Lippen aufeinander und stapfte schweigend neben ihm her. Eine Viertelstunde später erreichten sie das Ausgräberlager.

„Ich habe es geschafft“, sagte sie.

„Was?“

„Ich habe zehn Minuten lang geschwiegen.“

Cooper machte ein finsteres Gesicht und stieg die Steintreppe zu dem leeren Grab hinunter, das Rowlstone in sein Hauptquartier verwandelt hatte. Wie Sir Wallis wohnte er im luxuriösen Winter Palace Hotel auf der östlichen Nilseite, doch gestern waren Grabungshelfer auf eine in den Felsen gehauene Stufe gestoßen. Wo eine Stufe war, warteten noch mehr auf Entdeckung. Man hatte die Arbeiten jedoch wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen. Rowlstone war zu ungeduldig, um an diesem Morgen über den Fluss zu setzen und den beschwerlichen Weg zum Tal auf einem Eselsrücken zurückzulegen. Daher hatte er die Nacht im Grab verbracht, in dem tags wie nachts erträgliche Temperaturen herrschten. Die einfache Einrichtung bestand aus einem Feldbett, drei Kisten, die als Sitzgelegenheiten dienten, und einem alten, aber wertlosen Holzsarkophag, den er zu einem Tisch umfunktioniert hatte.

Rowlstone war bereits auf den Beinen. „Miss Robinson, wo stecken Sie denn?“, rief er ungeduldig.

„Entschuldigen Sie die Verspätung. Wir haben eine Entdeckung gemacht.“

Cooper drehte sich verärgert zu ihr um. Sein Mund formte ein lautloses: „Wir?“

Rowlstones Augen blitzten erregt auf. „Das sehen wir uns sofort an.“

„Aber Mylord … die Morgentoilette … Sie haben sicher noch nichts gegessen. Sie dürfen Ihre Arznei nicht auf nüchternen Magen einnehmen.“

„Das hat Zeit. Was haben Sie uns mitgebracht?“

Sir Wallis zog den Kopf ein und betrat das Grab. „Sie haben etwas gefunden, Cooper?“

Zwei seiner Mitarbeiter und mehrere Grabhelfer drängten sich neugierig um den Sarkophag. Cooper nahm die Artefakte aus dem Jutesack.

„Ich habe sie an der Stelle gefunden, die Sie aufgegeben hatten. Ich wollte sichergehen, dass wir nichts übersehen.“ Mit einem Blick auf Mary sagte er gallig: „Miss Robinson hatte ihren hübschen Kopf wohl mehr in den Wolken.“

Sie spürte, wie sie rot anlief. Rowlstone beachtete den Seitenhieb nicht und untersuchte eine der Statuetten.

„Höchst interessant“, murmelte er. „Ja, das stammt mit Sicherheit aus der 18. Dynastie.“

„Ich glaube, da irren Sie sich“, sagte Mary.

„Sie dürften kaum über das Fachwissen verfügen, dies zu beurteilen“, erwiderte Cooper.

„Aber ich erkenne den Stempel einer Andenkenwerkstatt aus Luxor, wenn ich ihn sehe.“

Sie reichte Sir Wallis eine Figur, der sie kritisch betrachtete.

„Tja, da hat Miss Robinson ins Schwarze getroffen. Sie haben das Versteck eines cleveren Händlers entdeckt. Der Trick ist uralt. Ahnungslose Touristen erwerben angeblich antike Papyri, die den Weg zu einem Pharaonengrab beschreiben. Der Schatz erweist sich dann als billige Imitation. Immerhin bleibt den Betrogenen die Erinnerung, sich als Schatzsucher betätigt zu haben.“

Rowlstone brach in dröhnendes Gelächter aus. Die Umstehenden stimmten mit ein. Cooper lief feuerrot an und stürmte wütend ins Freie.

„Wir werden aus Ihnen noch eine Expertin für ägyptische Antiquitäten machen, Miss Robinson“, sagte Sir Wallis.

„Hören Sie auf zu lachen. Das ist nicht komisch!“

Die Umstehenden verstummten verblüfft. Mary stürmte aus dem Grab. Sie war wütend auf sich selbst, weil sie Cooper vor allen Anwesenden lächerlich gemacht hatte. Was auch immer ihn dazu bewogen hatte, die Arbeit als Zeichner anzunehmen – es konnte nicht nur Geldnot gewesen sein. Er suchte die Nähe des Lords und versuchte, dessen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie hatte die Freude in seinen Augen aufblitzen sehen, als Rowlstone den Fund begutachtete.

„Mr Cooper! Warten Sie doch.“

Er schlug die Plane seines Zelts zurück und schloss sie hinter sich. Der Lohn, den er für seine Zeichnungen und Kopien erhielt, reichte nicht, um ein Hotel in Luxor zu bezahlen, daher schlief er im Tal bei den Grabungshelfern.

Mary folgte ihm zögernd. Cooper war damit beschäftigt, Kleidungsstücke in einen Seesack zu stopfen.

„Sie laufen mir ja schon wieder nach. Haben Sie noch nicht genug angerichtet?“, sagte er, ohne sie anzusehen.

„Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht bloßstellen. Was tun sie da?“

„Wonach sieht’s denn aus? Es war ein Fehler, hierherzukommen.“

„Sie sind auf einen Betrüger hereingefallen. Das kann jedem passieren. Selbst Sir Wallis hat sich schon täuschen lassen.“

Cooper fuhr fort, seine Sachen zu packen. Mary wurde plötzlich bewusst, dass sie ihn vermissen würde. Hilflos suchte sie nach Worten, um ihn zum Bleiben zu bewegen.

„Ich bin sicher, der Lord hält große Stücke auf Sie.“

„Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden.“

Sie trat vorsichtig näher. „Ich bilde mir ein, einigen Einfluss auf ihn zu haben. Ich könnte mit ihm sprechen und …“

„Sie gehen jetzt besser, Miss Robinson. Sie haben mehr zerstört, als Sie ahnen … viel mehr.“

„Wären Sie weniger grob zu mir gewesen, dann wäre das nicht passiert.“

Cooper fuhr herum. „Ich bin also selbst schuld daran, mich zum Narren gemacht zu haben?“

„Nein, das wollte ich nicht sagen …“ Sie warf einen Blick in die Kiste, aus der er seine Sachen nahm, und stutzte. Unter einem unordentlich gefalteten Hemd blitzte es golden. Als sie es zur Seite schob, kamen zwei kostbare Skarabäen zum Vorschein. Mary kannte die Stücke, das Grabungsteam hatte sie vor einer Woche entdeckt. Sir Wallis hatte sie sicher verpackt, um sie nach Kairo zur Restauration zu schicken.

„Es ist nicht zu übersehen, dass Sie ein Großmaul sind, Mr Cooper. Ich ahnte jedoch nicht, dass auch ein Dieb in Ihnen steckt.“

„Ich … habe keine Ahnung, wie die Sachen in die Kiste kommen!“

„Sie werden auf jeden Fall eine Menge erklären müssen. Ich bin gespannt, mit welcher Lügengeschichte Sie sich diesmal aus der Affäre ziehen wollen.“

„Was ist hier los?“

Sie fuhren herum. Lord Rowlstone stand im Zelteingang. Sein Blick fiel auf die Truhe. Sofort entdeckte er die Skarabäen.

„Ich habe nichts gestohlen“, wiederholte Cooper. „Ich weiß nicht, wer sie dort versteckt hat.“

Über Rowlstones Nasenwurzel pochte eine Zornesader.

„Sie dürfen sich nicht aufregen“, sagte Mary zaghaft. „Ich bin sicher, alles wird sich aufklären.“

„Verlassen Sie das Zelt.“

„Mylord, ich …“

„Hinaus!“

Mary schlüpfte durch den Spalt in der Plane, blieb aber in Hörweite – was ihr nicht schwerfiel, denn das ganze Lager wurde Zeuge des Rowlstone’schen Wutausbruchs. Als seine Raserei in Erschöpfung endete, verließ er das Zelt. Mary erschrak. Er war aschfahl und zitterte. Auf seiner Stirn stand kalter Schweiß.

„Meine Arz… Arznei“, stotterte er. „Schnell.“

Mary brachte ihn in die kühle Grabhöhle, wo er sich fügsam auf sein Feldbett legte. Mit barschen Worten warf sie seinen ägyptischen Diener Farouk El-Naggar hinaus, der nutzlos herumstand. Mary untersuchte ihren Patienten sorgenvoll, erwähnte den Streit jedoch nicht. Jedes weitere Wort hätte ihn nur noch mehr aufgebracht. Sie verabreichte ihm Baldrian und eine Nitroglyzerintablette. Die Wirkung setzte rasch ein und erleichterte ihm die Atmung. Nach einigen Minuten schloss er die Augen und schlief ein. Mary trat in das grelle Sonnenlicht hinaus. Sie sah Cooper, wie er seinen Seesack über die Schulter warf und auf den Pfad zuging, der zwischen den Felsen hindurch zum Nil hinunterführte. Sie hatte das untrügliche Gefühl, dass sie ihn wiedersehen würde. Aber sie wusste nicht, ob sie sich darauf freuen oder sich davor fürchten sollte.